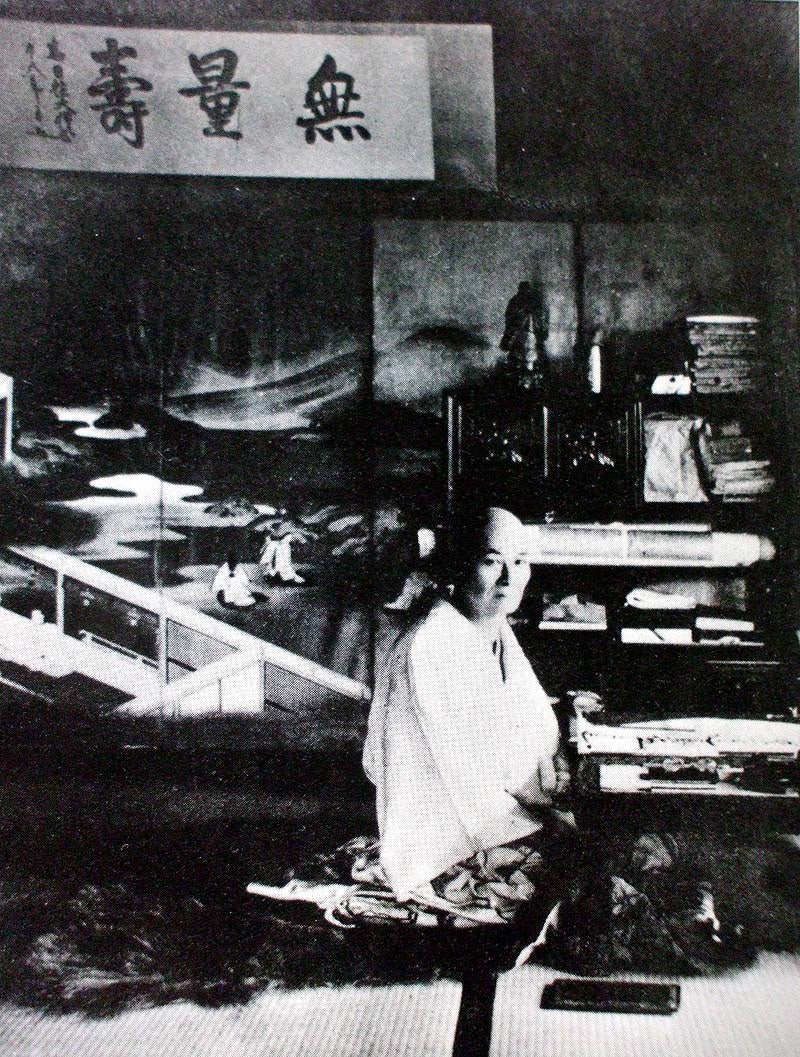

大正時代の大坊

前回までは信者側からの大石寺(登山)の様子を回想しましたが、

今回は御僧侶側(大坊)の様子を書いた回顧録がありますので、抜粋しここに転載いたします。

またまた歴史のお話でーす![]()

![]()

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

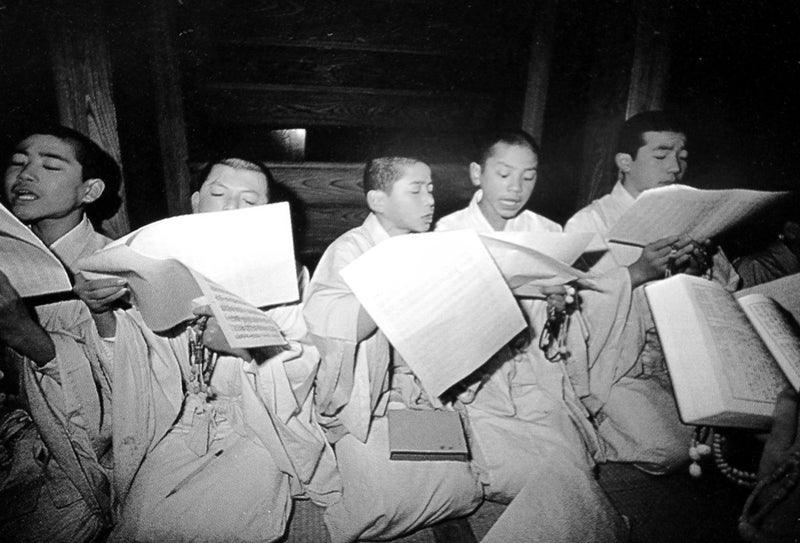

小僧時代の方丈を偲んで

(方丈・・・大坊のこと)

松岡慈契

私が小学校4年生の時、58世日柱上人の徒弟として出家得度したのは大正14年4月でした。

#左下 小僧時代の松岡慈契師

左より三人目 日柱上人

当時の事を考えると、在勤して一番恐ろしかったのは夜の暗い事であり、賑やかで明るい神戸市で育った私としてはずいぶん恐ろしいのでした。

電気はあったが常に明るい部屋は茶の間に36燭光(蛍光灯の10wくらいの明るさ)小僧部屋、台所、内事部、玄関などには16燭光であって、客殿、六壺には無く、外灯などはもちろんありませんでした。

当時の客殿の東側の垂迹堂には御本尊(身替御本尊)を安置し、須弥壇や仏具が沢山置かれていて、ずいぶんと暗いのでなおさら恐ろしいのでありました。

次に驚いたのは食事の事で、当時はご飯と副食には味噌汁と漬物だけでした。

まず台所にゴザを敷き、各自がお膳を持って食事をするのですが、上の所化さんから順次回ってきて、私のところにきた時には味噌汁の中身はほとんど無い。

誰が名付けたか「ダチコン式」といって上手に中身を掬い上げるのですから私の時には無いのが普通でした。

次に困った事は七日、十三日、十五日の御講の日でした。

現在のように時間は早くなく、午前8時半過ぎに始まるので学校には必ず遅れる。(現在は7時)

遅れるから廊下に立たされるのが恥ずかしくてたまりませんでした。

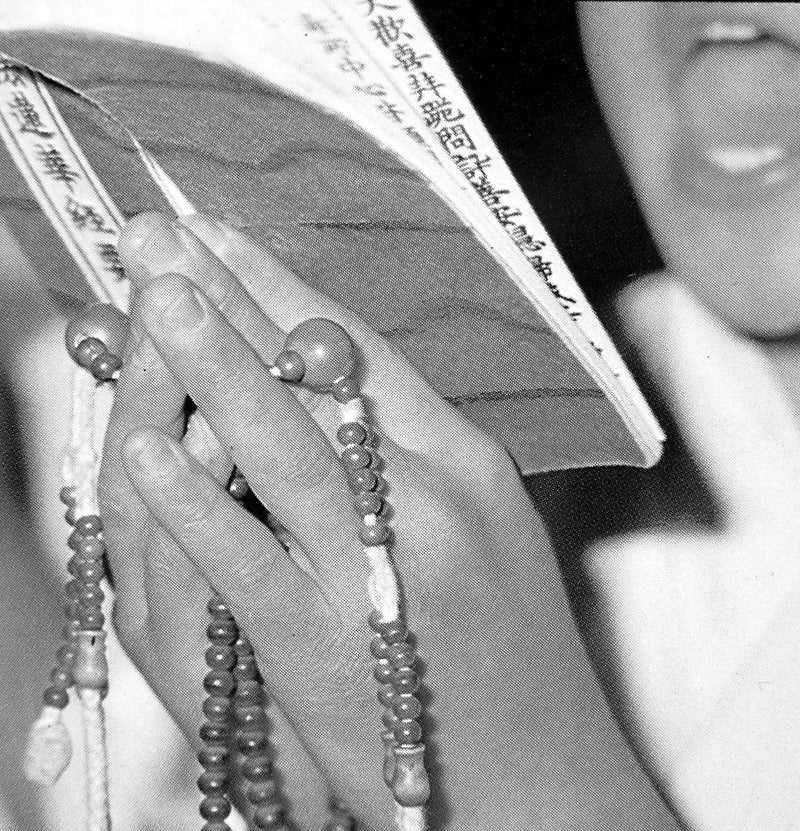

又、つらい事といえはお経を習う事でした。

私は方便品と寿量品はできたが自我偈ができない。

ところが御所化さんはなかなか教えてくれない。

「カナ」付きの経本で練習すれば叱られる。

朝晩の勤行は「くずし」で読むので全然分からない。

三か月すぎてやっと教えてくれるのですが、これからが大変。

小学校四年生ですからお経の字はほとんど知らない。

ですからいくら教えられてもなかなか読めない。

読めないから残される。

残されても読めない。

そこで翌日の練習時間まで読めるように練習することでやっと開放されるのです。

これが毎日続くので、私の頭の中はお経で一杯でした。

大正15年に日亨上人が猊座に登られ方丈(大坊)も処々増改築され学校部屋などが作られたのです。

#日亨上人

そうして学校部屋は富士学林の道場となって日亨上人自ら先頭に立って開山上人以来の信心、主義、教学を講義なされたのであります。

私たち小僧三人は吉村妙進尼からここで祖文簒要の講義を受けました。

勤行は朝昼晩の3回行われていました。

朝の勤行とは丑寅勤行のことです。

当時は現在の定刻制ではなく、不定刻制ですから、冬は朝5時、夏は午前2時、春と秋は3時、4時と変わり所化小僧全員が出度するのですから大変な事でした。

当時の五重塔付近は荒れ果てており、すすきや笹のトンネルを通らなければ五重塔には行けないし、参道の石段すら見えない。

それで吊り橋を掛け、参道の掃除を毎週日曜に行うのですから大変でした。

方丈(大坊)の修行は厳しいものでしたが、反面呑気なところもあり、山登り、芝川・精進川への水泳。

天母山の桜見物、五重塔の裏での茸狩り、わらび取り、剣道・相撲大会の後の「ざしき払い」ができたことでした。

(ざしき払いって何だろう??![]() )

)

昔を振り返って今の所化さんを見れば恵まれていると思います。

恵まれているとは修行が楽だという意味ではありません。

本山在勤は御戒壇様に御奉公し、御法主上人猊下にお仕え申し上げるのが根本で、それが御開山上人以来の信行学の上に厳然として修行の中に残っているのであります。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

おもしろいですねー![]()

人のことを思いやるのがお坊さんだと思ってましたが「ダチコン式」なる掬い上げ方で味噌汁の具を全部取ってしまったり、お経を教えてもらえなかったり、また尼さんがいたり、丑寅勤行の時間が定まってなかったりと、今とは全く違う状況だったんですね〜

時代が変わるとこんなにも変わるんですね~

でわまた、シーユー!

妙光寺の城内でした。

===============

【創価学会の方々へ】

正法に帰依して

大石寺へ登山しよう

創価学会の方々へ

このように法燈連綿と伝わってきたからこそ

あなた方は大石寺に御登山ができ、御戒壇様の功徳に浴することができたのです。

まだ、御戒壇様にお目通りをされていない学会員の方々。

はたまた何十年も御開扉を受けていない学会員の方々。

もう、いいかげん学会に見切りをつけて、御戒壇様にお目通リを願い出ましょう!

あなたの人生はそこから始まりますよ~!![]()

![]()