戦時中の大坊(終)

(前回より続く)

古老の話が出たついでに、その頃久成坊には円妙院日彰上人(妙光寺第五代)がおいでになった。

私は三等学衆になったころのことである。

「どうもなんだね〜いにしえは・・・」

銀のキセルを手に、頭を少し振り加減にして、円妙院さんのお話はいずれの場合にも必ずこの言葉が枕になるのである。

イニシエという言葉を忖度するのに、何も百年二百年という事ではなく、ご自分のお若い頃にはという意味らしい。

要するにイニシエに於いては、法華経一部真読訓読、五大部の素読、二十六ヶ条の暗記、名目、四教儀の素読をやらなけれ袈裟を許されなかったという事である。

それに「お前たちは法華経を知らないでなんだ!」とおしかりを受けたのであるが、大変なショックであった。

三十年も前ことではあるが、いまだに脳裏にこびりついて離れないでいる。

実にありがたいお言葉であった。

このように塔中の御住職やお所化さんから、或いはまた登山された住職方から、茶の間その他でいろいろなお話しをうかがうことが出来た。

生きている人のことは勿論、亡くなった方々の行体とか信心、あるいは御先師方のお若い頃のエピソードなど聞かされ、知らず識らずの間に信心というものが植え付けられていったのである。

だから茶の間というところは、憩いの場であると同時に教育の場であったのである。

たまたま誰もいないと思って、小僧が得意にアグラでもかいていようものなら、ニ、三間スッ飛ばされる事は確実であった。

我々にとって一番恐ろしい人は御前様でもなく、塔中住職でもお仲居さんでもなく、お所化さんその人であった。

所化とは実に小僧にとって神様くらいの存在であった。

だから所化さんのやることなら事の善悪は別として何でも真似たかったものである。

その頃、宗務院、内事部の役職員は畳表に裏ゴムの白の草履で、所化には裏なしの赤い緒の草履が許されていた。

衣の紐を前で結び、その草履をペタペタと鳴らして歩く所化さんの姿は、実に偉風堂々たるものであった。

だから我々小僧の心理としては、教師などと言うのは遠く彼方のことであって、三等学衆になって草履をはくことが最大の夢であったように記憶している。

このように書くと、所化さんというのはただ恐ろしいだけという印象を与えるかもしれないが、実はそうではない。

小僧の中には勉強のできない者、体をこわす者、寝小便をする者などなど、でもお中居さんの手をわずらわすことなく、みんな所化さん達が面倒をみて可愛がってくれたのである。

だからお互いに年を取っても水魚の交わりが出来るのである。

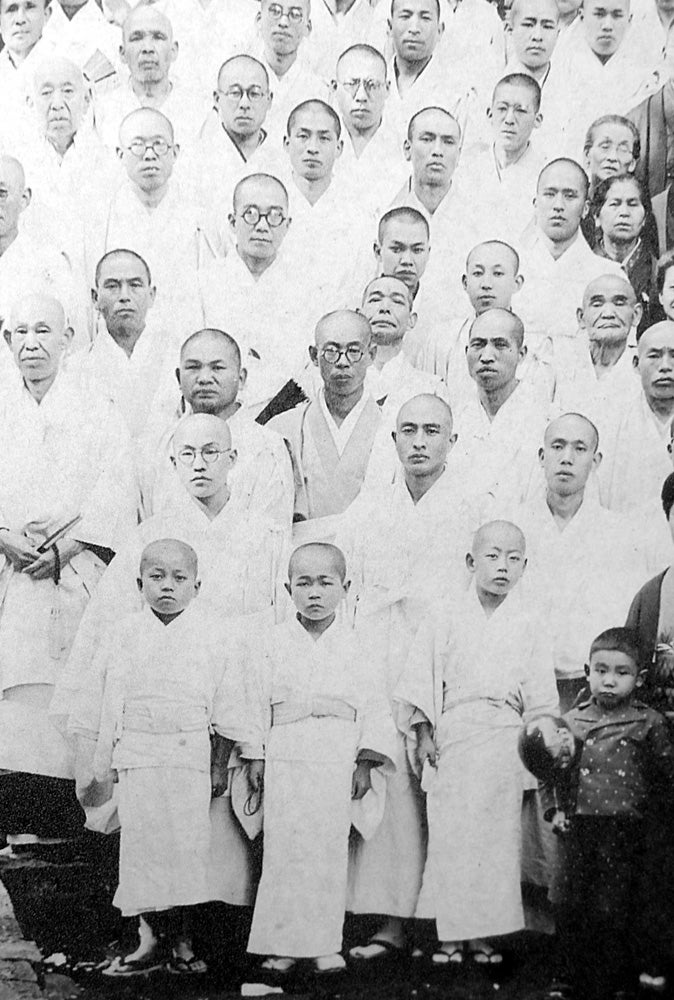

昭和12年頃の小僧さんや所化さん

日興跡条々の事

一、本門寺建立の時は新田卿阿闍梨日目を座主として日本国乃至一閻浮提の内に於いて山寺等の半分は日目嫡子分として管領せしむべし、残る所の半分は自余の大衆等之を領掌すべし。

広宣流布の暁には日目上人が御出現遊ばすということは、本宗僧俗の信心であり、既定の事実である。

恐れ多いことながら、もしかしたら現在の小僧の中に目師様がおいでになるかもしれない、という事で、毎度正月元旦の対面所において、教師方が小僧にお給仕してくださる習慣があったのである。

いつも叱られているお中居さんがお給仕してくれるのであるから、ちょっとこそばゆい感じであるが、この日ばかりは上座に座って、大いばりで茶碗を差し出す事が出来たのである。

時いまだいたらず目師様はその頃まだ御出現になっていなかったご様子である。

このあと、所化頭が導師で蓮葉庵から学寮、石之坊、塔中と新年のご挨拶に出掛けるのであるが、おしるこをよばれたり、みかんを食べたり、最後の了性坊を出る時は既に正午になんなんとする頃であった。

前川慈肇

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

小僧さんんの修業時代の回顧録

みなさまいかがでしたか?

「オレにはムリ!」なんて思いませんかぁ~

![]()

このように十年以上の修業を積んでやっとお坊さんになれるのです。

現在お坊さんを呼ばずに葬式をするのは創価学会だけです。

そりゃそうですよね~

「僧侶不要論」を唱えてるんですから![]()

その代わりに歴代会長を崇め奉る

もう「仏法」ではありません

![]()

![]()

このような意味不明な宗教団体からは即刻脱会し

共に正真の道を歩みましょう。

日蓮大聖人 四恩抄にのたまわく

「末代の凡夫、三宝の恩を蒙りて三宝の恩を報ぜず、いかにしてか仏道を成ぜん」

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

みなさま、あらためまして

2022年、明けましておめでとうございます。

昨年三月のコロナ事変の真っ只中で開業し、一時はどーなることかと思ってましたが

御本尊様の広大無辺の功徳に浴することができ、無事新年を迎えることができました。

本当に御本尊様の功徳は甚深無量です。

コロナで儲かったんで

左ウチワであおいでみました

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

開業2年目となる本年

仕事の礎を盤石にするためにも

もっともっと仕事と信心に専念することにいたしました。

よって

今回をもちましてブログはしばらくお休みいたします。

こんな変なおじさんですが、お山などで見かけましたら

氣軽に声をおかけくださいませ。

でわまた、チャオ

みなさま、お元気で!

連絡先 09032123588

![]()

![]()

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

最後のおまけ

![]()

![]()

#ウィーンモーツァルト合唱団

(昭和48年6月)

正本堂の円融閣で合唱をしたそうです。

創価学会の布教力が全開のころでしょうね~

法華講も負けずに頑張っていきましょう!

![]()