大正時代の登山

前出の桑野さんの手記には、その当時の御開扉の様子が書かれていますのでまたまた転載いたします。

~~~~~~~~~~~~~~~~

「大正5年ごろの登山」

御大会・御代替りの本山行事に際して登山する信徒はいつも千名を少し超える数であった。

御開扉は大御本尊様の御臨幸を客殿で仰ぎ、蓮台でお出ましになると、信徒たちは先を争っておかけした絹布の上に数珠をふれながら題目を唱えた。

昔の信徒の念珠は直接大御本尊様におふれしたものであった。

〜中略〜

信徒の読経の速度が早くて自我偈が終わっても御僧侶方は「天人常充満」のあたりのことがしばしばあった。

これも今となるとなつかしい思い出である。

~~~~~~~~~~~~~~~~

なんと、大御本尊様にお数珠でふれる!!??![]()

![]()

![]()

花道を出てくる横綱じゃないんだから、ペタペタ肩をたたくノリで信者が大御本尊様にふれるなど、どーしてそんなことが許されたのか??

おそらくは信者が勝手にそんなことができるはずもなく、最初に僧侶がやり始めたのを見て、信者がマネしたのではないでしょうか?

いずれにしても、御法主上人の目の前で行われていたわけですから、寛容に許されていたんでしょうね~

アタシは怖くてとってもできません。

読経も「五月雨調」とか「くずしお経」ということは聞いたことがますが、実際にそのお経を聞いたことがありませんので何とも言えません。

ただマイクやスピーカーができてからは、導師マイクに合わせて今のように唱題するようになった、ということは聞いたことがあります。

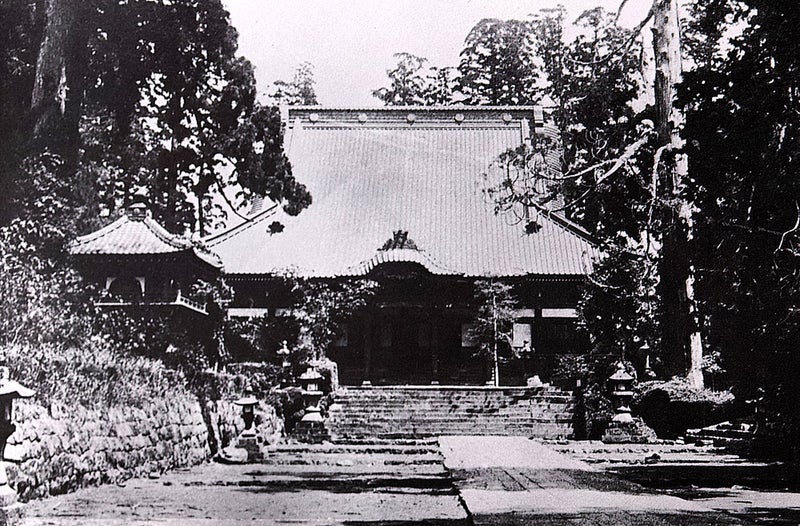

「登山の心得」

その頃の信者はすべて御影堂(本堂)が大聖人様の常住坐臥の所と信じて切って、常にここを中心としと登山の意義を味わったものである。

今は交通機関も極度に発達して、係の誘導によって移動するため、ややもすればその意を失いことになる。

正本堂(現在は奉安堂)においての御開扉のみに焦点が絞られ、三門での題目もいつしか廃止され、御開扉のために御影堂の御前を通り合わせても唱題する姿はごく稀である。

まして含漱手水(うがいちょうず)に身を清む心掛けある物は「爪の上の土」と言っても決して過言ではあるまい。

大聖人の御客人としてまず御影堂にご挨拶して全ての行動が始まるべきではないだろうか。

後年(昭和に入り)登山の折り上条まで定期バスが走るようになり、大変喜んだ父は大石寺入口で下車。

その頃、道は三門前まで伸びていた。

(昭和10年頃の定期バス。女性は車掌さん)

三門前で一瞬ためらった父はすぐに山内に入ってしまった。

その後の登山にはあえて黒門を通ることはなかった。

#黒門

便利さは安易に事を済ませ、作法を省略する考え方を人間に植え付けるものである。

今は亡き高徳の方が「あまりに便利すぎる!」と嘆いていた事を思い合わせると感慨無量である。

登山の目的は大御本尊様に直接お目どおりすることに尽きるとは言うものの、筋の通った行動こそ御開扉の意義を高める要因であると考えると切なるものがある。

~~~~~~~~~~~~~~~~

うーむ

耳が痛いですな~

ややもすれば、西門前(売店がある駐車場)から入って、御影堂の横をすり抜けて奉安堂へ、なんて登山者をよく見ます。

私も黒門は時たましかくぐりませんが、三門では題目三唱してから境内に入るようにしております。

三門の意味は知恵・慈悲・方便の門を意味してるそうですが、まぁ好きな三つのワードを当てはめてもいいのではないでしょうか。

法身・般若・解脱とか報・法・応の三身とか現在・過去・未来とか、、、

本門の本尊と戒壇と題目を今後も奉修致しますとか。

アタシは三門を現在もくぐり、未来もくぐり、過去にもくぐったと感じております。

御影堂にはなるべく上がって題目三唱、時間がある時は5~10分くらいは唱題してから奉安堂に参りましょう。

~~~~~~~~~~~~~~~~~

講釈師、見てきたようなウソを言い!

![]()

![]()

![]()

・お山は荒れ放題。

・桜の木を切り倒してる。

・野犬がウロウロしている。

・坊で食事が出されたが数十万円ぼったくられた。

などなど、学会はよくもまぁこれだけのホラが吹けるなぁ~と感心してしまいます。

そして、それを信じ切っている学会員がいることに驚きです。![]()

うそ八百をならべる創価学会にさっさと見切りをつけて

霊峰富士にまします大御本尊様の元に御登山いたしましょう。

~~~~~~~~~~~~~~~~

先日も「大石寺の受付の僧侶の態度はナニ?」と情報提供(タレコミ)を頂きました。

![]()

![]()

この方は最近脱会した方で数十年ぶりの登山だったとか・・・

ずいぶんと心証を悪くしたようで、こんなことでまた学会に連れ戻されてしまうんじゃないかととても心配です。

![]()

![]()

![]()

もう、派遣でいいから東京から美しい受付嬢を雇ってください!

でわまた、しーゆー![]()

![]()