【日応上人の御事跡(1)】

近世、日蓮正宗の基盤を築いたのは第56世・日応上人と断言しても過言ではないでしょう。

また○○第一、を冠するとしたら「雄弁第一」と云うのがピッタリな御法主上人だと考えます。

創価学会発行の「仏教哲学大辞典」にも『雄弁な学匠であられ、

東京を中心とする各地の弘教に意を注いで大きな成果を挙げ、

現在の興隆の基礎をつくられた。』とあります。

つまり日応上人の御事跡を語らずして、現在の日蓮正宗の発展は語れないのです。

日応上人は嘉永元年11月15日(日目上人様の祥月命日)

山梨県山梨市にて代々農業の家にお生まれになります。

幼名を直次郎と言いました。

父は名取亦兵衛、母はよし子と云います。

嘉永元年はあの黒船が来航して日本中が蜂の巣を突っついたような大騒ぎ(幕末動乱期)

を迎える5年ほど前ですから、まだのんびりとした江戸時代の後期というところでしょうか。

(来航したペリー率いる黒船)

兄弟は兄が二人、姉が一人、妹が一人です。

母親は静岡県沼津市のお生まれで、キッカケは直次郎4才の時に両親に伴われて、

母の生まれ故郷である沼津に行き、帰る途中、富士宮の北山に1泊した時のことです。

そこの主人が『この子は見どころがある!是非とも養子に貰いたい!』と懇願され、

両親はその熱意に打たれ養子に出すことにしました。

幼年ながら何かただならぬオーラが出ていたのかもしれません。

その後、養父は直次郎を総本山52世の日霑上人の徒弟としてお山に差し上げます。

総本山 第52世 日霑上人

ですがまだ出家得度する前の直次郎は小学生低学年です。

“手に負えない腕白坊主”だったそうです(笑)

壮年期の御尊影を拝見しても頑強で“絶対に筋は曲げないぞ!”と云う如是相が強く表れておりますね。

壮年期の日応上人

そして安政5年5月13日、11才になった時に出家得度し名前を「慈含」と名乗りました。

安政5年は「安政の大獄」が始まった年であります。

(歴史のテストでは必ず出る問題ですね)

これから明治維新に向かい、日本の大転換期を迎えるその時に、出家得度するとはこれも何かの因縁でしょうか。

それから日霑上人に就いて宗学を学び、その後、細草檀林にて研鑽を積んでまいります。

その若き頃の慈含師(日応上人)のおもしろい手記が残っておりますのでご紹介いたします。

元治元年(1864年)15才の時、日霑上人の東北御巡教にお供したした時のお話です。

『私がまだ若く、日霑上人の奥州下向のお供をし時に聞いた話である。

二本松と福島の間に松川という処があった。

そこにキコリ(林業)を職業にしている者があって毎日まじめに働いていた。

ある時、枯れた木を倒していると突然、白髪の異国風の老人が現れ

「驚くことはない、私はこの山中に住む山の神である。

常にお前の働き振りを見ておったが実によく働く奴じゃ。

お前にはなにか利益になる秘術を授けよう」と一片の木っ葉を与え、

「病人がおったらこの木っ葉で悪いところをさすればその病気はたちまちに治ってしまうだろう」と言って突然姿が消えた。

そのキコリは夢、幻でも見たのか、と思いとりあえずその木っ葉を持ち帰り、

ためしに腫れモノのある人の患部をさすってみたらビックリ!

腫れモノがさっと消えたと。

また腰痛の人の腰をさすればその腰痛がたちどころに消え、

頭痛で悩む人の頭をさすれば頭痛が消える。

と、このようにその木っ葉でさすれば痛みがたちどこに治るという。

するとそれが評判になって近隣在郷の老若男女が列をなして現れ、これを「木葉神」として崇め奉った。という話を聞いた。』

世間でもよく「おさすりさん」とか「手かざし」とか言って怪しい新興宗教がはびこっていますね〜。

日応上人は、『このような現象を起こすのは餓鬼界に住む有威徳という、

少しは威徳がある鬼の仕業である』と御教示されています。

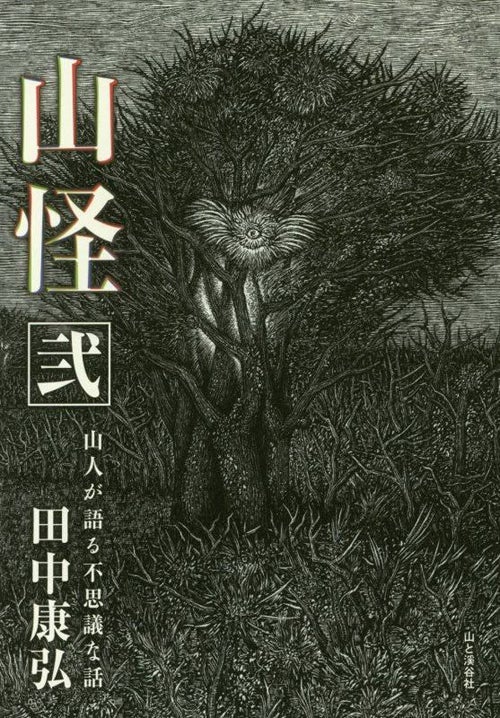

最近出版された書物で『山怪』という本がベストセラーになっております。

内容は“山人が語る不思議な話”というキャッチフレーズで現在は第2巻が出版されております。

山にまつわる日本中の怪奇現象の話を収録した本です。

面白いのは日本国中どこに行っても同じような怪奇現象が言い伝えられていると言うことです。

去年の夏、ニュースで一躍有名になった『スーパーボランティア』の尾畠さんが、

周防大島で3日間も行方不明になった2才児を発見した話は有名ですね。

つまり“神隠し”事件。

似たような話は山のように言い伝えられております。

こんな怪奇現象も日応上人は仏教上ちゃんと御教示されています。

このメルマガの【日蓮正宗の歴史を勉強しよう】とはテーマがズレてしまいますが、

次回はもう少しこの『山怪』現象に対する日応上人の御教示を掲載させて頂きます。

〜 以下、次号に続く 〜

*このようなお話に興味があるかたは、お近くの図書館で『山怪』を借りて読んでみてください。

(買うまではありませんから ^_^;)